Ebenso wie sein Freund Johannes Brahms „litt“ Robert Schumann jahrelang unter einem Beethoven-Trauma. Bisher hatte er sich noch nicht an die Königsklasse der klassischen Musik, auch Sinfonie genannt, herangewagt. Dafür war er ein Meister der Klavierminiaturen. Schumanns holde Gattin Clara Wieck, damals eine der bekanntesten Pianistinnen ihrer Zeit, animierte den Zaudernden dann, es mal mit einem großen Orchester zu versuchen, nicht zuletzt auch, um es dem befreundeten Mendelssohn mal so richtig zu zeigen. Spätestens, als Schumann die 8. Sinfonie des ebenfalls befreundeten Franz Schubert gehört hatte, stand der Entschluss endgültig fest. So schrieb er dann im Frühling 1841 seine erste Sinfonie op.38 und nannte sie schlicht und ergreifend „Frühlingssinfonie“, und wer genau hinhört wird feststellen, dass Beethovens „Pastorale“ hier durchaus eine Quelle der Inspiration gewesen sein muss. Jedenfalls war es der Beginn einer äußerst kreativen Schaffensperiode in dieser Musikgattung und es sollten noch 3 weitere Sinfonien folgen.

Das Konzept

Wenn der Kosmopolit Pablo Heras-Casado sich ein Werk vornimmt kann man fast schon gewiss sein, dass es spannend werden wird. Musikalische Konventionen interessieren ihn wenig, denn seiner Meinung nach ist „alles irgendwie miteinander verbunden“. Sein Credo: große Werke der klassischen Musik von Grund auf entstauben und ein neues Hörerlebnis entwickeln. Mit der Einspielung aller Sinfonien von Robert Schumann auf der Anfang Juni erschienenen Doppel-CD geht dieses Konzept voll auf. Sein Schumann klingt dynamisch und lebhaft.

Tatsächlich ist Schumanns op.38, übrigens einem Gedicht von Adolf Böttger zugrundeliegend, auch meine Lieblingssinfonie des 1810 in Zwickau geborenen Meisters. Ich mag ganz einfach diese Stimmungsschwankungen voller Kontraste und melancholischer Momente. Pablo Heras-Casado und den Münchner Philharmonikern gelingt schon mit den ersten Takten des andante un poco maestoso, den Funken überspringen zu lassen. Die Frische, mit der Schumann damals die Sinfonie komponierte, wird von Casado exquisit widergespiegelt. Im Larghetto baut er unwahrscheinliche emotionale Momente auf, die ich so bislang nicht gehört habe. Das lebhafte Scherzo entreißt dem „Abend“ dann den Frieden, bevor im Schlusssatz der Sinfonie die (noch) heitere Seite von Schumann zum Ausdruck kommt.

Pablo Heras-Casado setzt brillant in Szene

Nachdem Schumann 1850 in Düsseldorf angekommen war schrieb er vor Begeisterung seine Sinfonie Nr. 3 op. 97, auch „Rheinische“ genannt. Das damalige Leben an den Rheinufern wird hier in bunten Farben musikalisch umgesetzt. Die Uraufführung 1851 war ein grandioser Erfolg und ist neben den „Kinderszenen“ das beliebteste sowie bekannteste Stück des Komponisten und eine Hommage an „Vater Rhein“ mit seinen wunderbaren Landschaften. Pablo Heras-Casado setzt dieses tiefsinnige Werk des oftmals launischen und innerlich zerrissenen Schumann brillant in Szene und zwar so dermaßen lebendig, heroisch und fesselnd, dass ich den ersten Satz direkt zweimal hintereinander hören musste.

Obwohl die Münchner Philharmoniker hier in kleinerer Besetzung spielen, hat Pablo Heras-Casado sein klangliches Ideal vollumfänglich erreicht. Das Orchester und sein musikalischer Leiter harmonieren prächtig miteinander. Auch tontechnisch ist die Einspielung erste Güte. Unter allen Komplett-Editionen der Schumann-Sinfonien hat mich diese bisher am meisten gepackt, da ich Schumann vorher noch nie so intensiv und spannend erlebt habe. Daher ist das Doppelalbum schon jetzt einer meiner Favoriten für die Klassik-Besten 2022. Mein Tipp: unbedingt mal reinhören!

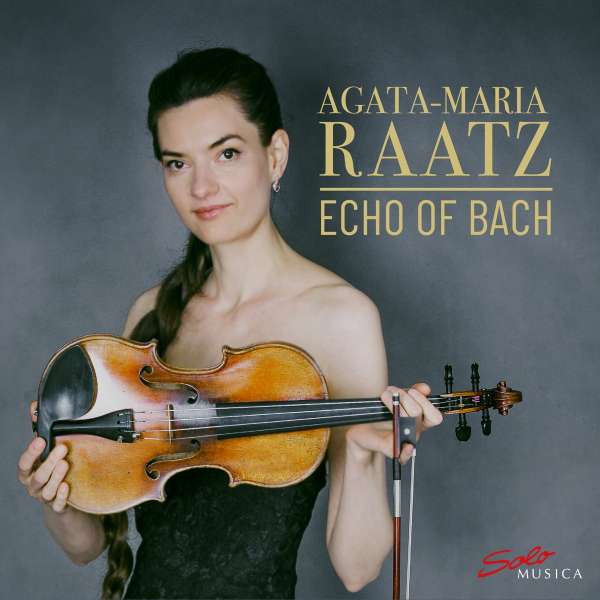

Titelfoto © Jiyang Chen